はじめに

宇宙戦艦ヤマトのプラモデルの作例はインターネットを調べると数多く出てきます。その中でもプロモデラーが作る電飾を見るとかっこいいですし、テンション上がりますし、自分もこんなのが作れたらな…と思います。そこで今回はインターネットの作例を参考にさせていただきつつ、できるだけコストをかけず、自分なりの手法も加えつつ、なんちゃって電飾に挑戦してみたいと思います。

以前の投稿で電飾のための準備としてはんだごてや光ファイバーを購入していましたが、ようやくそれらを活用することになりました。とはいっても高度な電気回路の知識があるわけではなく、熟練のパーツ加工技術を持っているわけでもないので、かなり自己流というか、普通こうはやらないよな…とセオリー無視の奔放な感じですので、温かい目で見ていただけると幸いですww

プラモデルは大きめ1/500の宇宙戦艦ヤマト

初めての本格(←と呼べるレベルではないですが)電飾なので、大きめのキットを使います。2010年12月5日に発売されている宇宙戦艦ヤマト 1/500です。いわゆるリメイク版(2199とか2202とか)のキットではないですが、設定や詳細な構造が見直されており、艦体がシュッとしていて野暮ったさがなくかなり今の造形に近い形をしているので好きです。

光らせるLEDは、100均などで売っているクリスマスツリーの飾り

光らせるために内部に仕込むのは100均で売られているようなクリスマスツリーに巻き付けるイルミネーションLEDを使います。電池を入れたら勝手に光ってくれるので、詳しい電気回路の知識がなくLEDに流れるのが何アンペアとか、かかる電圧が何ボルトとか、まったく気にする必要がないので手軽に試すならうってつけかな、と思い流用します。

LEDの数は8個(だったか?)なのですが、色が赤、青、緑、橙なので、使えるのは艦橋の青や、波動エンジンの橙など限られます。使わないLEDは切除しますが、各LEDは直列に繋がっているので途中の緑をちょん切ったままだとその先が点灯しません。プラスとマイナスの線を間違わないように結線しなおします。久々に中学生レベルの物理(電気)とヘタクソなはんだごてに緊張しました。

点灯のさせ方には自分なりの工夫をしたが…

今回は単三電池を2本入れる電池ボックスが付いているイルミネーションLEDを使うのですが、電池ボックスはそれなりに大きいし、電線も太くて柔軟性がなくて取り回しが難しい。さらにLED自体も大きめなのでそれらをすべて船体内部に仕込むのは無理でした。仮に内部に全部収納できたとしても点灯・消灯のスイッチのOn/Offを切り替えたり、電池の脱着のたびに船体を開け閉めするのも不便です。

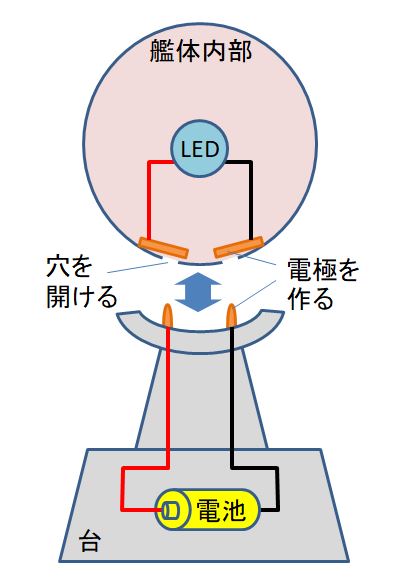

何とか簡単に点滅・消灯(スイッチOn/Off)したいし、電池の抜き差しも簡単にやりたい、、ということで下図のような構想にしました。船体を台に設置すると電極が触れて通電しLEDが点灯する仕組みです。台を加工して突起状の電極を2つ配置して電池とつなげます。一方、船体の底面には小さな穴を開けて内部にLEDとつながった電極を配置します。

台に設置すると突起状の電極が船体に開けた穴に刺さり船体側の電極に触れて点灯します。ただ、しっかりした通電状態を確保するための機構が難しかったです。一旦押し込まれた船体側の電極は戻ってくる構造にしなければ何度も抜き差ししていると戻ってこなくなって通電状態がなくなってしまうためです。ここは結局納得いく構造に仕上げられず、今のところは何とか電極が触れている感じです。

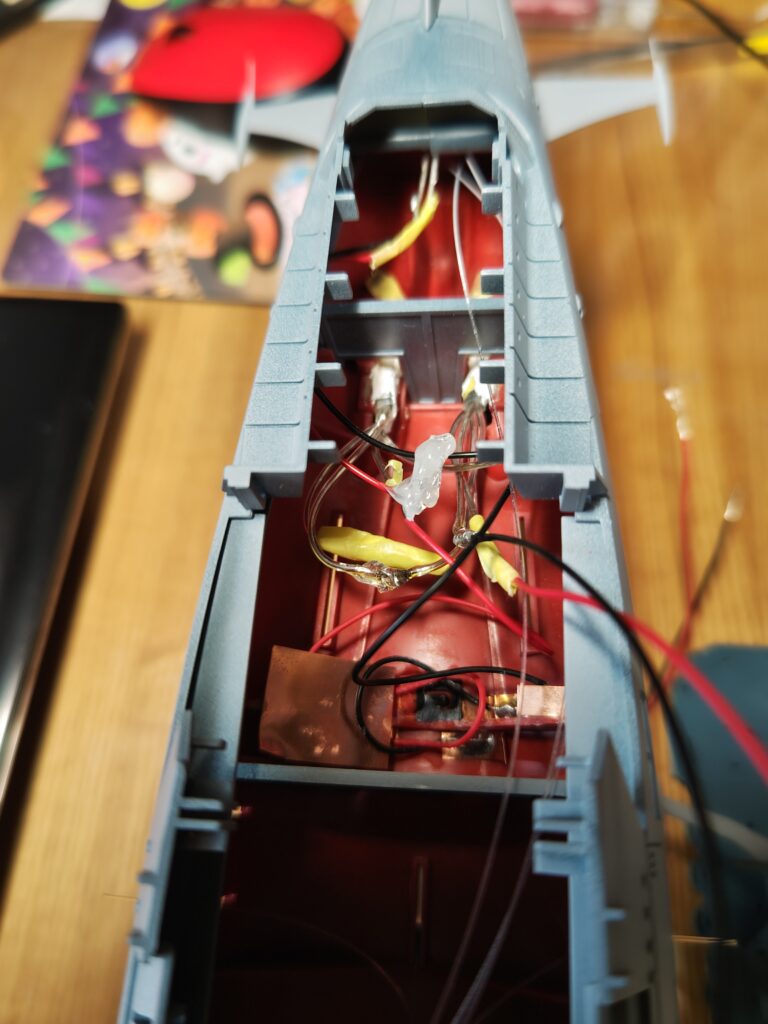

内部は見えないと思って、あまり美しくなく…

上の写真の一番奥には、電線しか見えていませんが波動エンジンを光らせるためのLEDを仕込んでいます。もともと穴なんて開いてないのでピンバイスで小さい穴を開けて拡張しました。その少し手前には補助エンジンを光らせる用の橙のLEDが2本ぶっ刺さってます。これも穴は開いていないところに結構大きなLEDを仕込むための穴を開けるのが結構大変でした。隙間から光が漏れないようにアルミホイルでくるんでパテを塗って固定しています。

製作中でもテンションが上がって欲が出てきた

電飾としては、定番の波動砲や艦橋・艦長室はもちろん光らせますが、舷側展望室や艦橋後方の球形の展望室も光らせたい。せっかくなので、難易度高めの第三艦橋、航行灯(緑と赤の衝突防止灯)、探照灯にもチャレンジしたい。光ファイバーも買ったので、尾翼や艦隊側面も光らせたい。

ただそうするための加工にはそれなりに時間がかかりそうです。次の投稿はいつになります事やら。時間がたくさん裂ければいいんですけど。

コメント