前回投稿では

100均で売っている、クリスマスツリーのLEDイルミネーションを使うことにするなど、初級者らしく割と手軽にできる方法を模索しました。一方で、点灯のさせ方は少しこだわり、スイッチによるON/OFFや電池の脱着でいちいち内部を開けたくないと思ったので、台に艦体を設置した時だけ光るようにすることや、電池の脱着も簡単にしたい、という構想を実現するため、台の方にも細工をするなどした模様を投稿しました。

定番以外も電飾したくなった

艦橋や波動砲、波動エンジンなどはもとから電飾ができるように作られているキットもあるので、そこを光らせるのは定番だとして、舷側展望室や艦橋後方の球形の展望室も光らせたい。せっかくなので、難易度高めの第三艦橋、航行灯(緑と赤の衝突防止灯)、探照灯にもチャレンジしたい。光ファイバーも買ったので、尾翼や艦隊側面も光らせたくなってきた。

艦橋

艦橋は艦長室、第一艦橋、第二艦橋と、3つ光らせたい窓がある。クリアパーツだけどもともとLEDが入るようには作られていないキットなので、自分でLED設置用の改造を施す必要がある。さすがにクリスマスイルミネーションLEDは大きすぎだし、ケーブルも硬くて取り回しできないので、砲弾型の白色LEDを購入して水色の塗料を塗ってそれっぽく仕上げた。付属のクリアパーツだと窓全体がまんべんなく光からないので、自作することにした。

まず付属のクリアパーツを樹脂粘土に押し付けて型を取る。粘度が乾燥・硬化したところでクリアパーツを取り除き、できた型の中にクリアレジンを流し込んで、紫外線LEDを照射して硬化させた。樹脂粘土をデザインナイフなどで切除して透明のパーツを切り出した。ただ、粘土の表面はきめが細かくないため、出来上がったパーツも表面がざらざらになった。(クリアパーツではなくすりガラスみたいな感じ)

透明度のある部品に仕上げる術はあるのだと思う(磨く?クリアコートを吹く?)が、今回はこのまま使うことにした。

艦橋後方(裏側)の球形の展望室も同じ要領で、付属してあるクリアパーツで樹脂粘土の型取りをしてクリアレジンで作った。LEDは第二艦橋用に設置したLEDと共用で使うこととした。パーツの継ぎ目から光が漏れないようにすることと、球体自体が小さいのでうまく合わせるのに苦労した。

舷側展望室

ここはそもそもクリアパーツもなく、穴も開いていないのでまずは穴を開けるところから。くり抜くところにピンバイスで小さな穴をいくつも開けてそれらをデザインナイフで繋げていくことで形を整えた。問題は型取りをするためのクリアパーツがない事だが、直接クリアレジンを流し込んで作ることにした。大きな穴ではないので粘度の高いクリアレジンがすぐに垂れることはないため、流し込んですぐに裏返したり上下左右に傾けたりして垂れ流れることがないようにしつつ紫外線LEDを照射しながら何とか硬化させた。

LEDはクリスマスツリーのイルミネーションLED(青)。LED固定に使ったの樹脂粘土です。光が広がるよう、何となくドーム型に手でこねて成形し、固定はパテで。

第三艦橋

ここはどのキットを見ても光らせるようには作られていない。艦橋というぐらいだから光っててもいいんじゃないかと思いますが、航行中の想定だとシャッターは開かないのかも、です。でもせっかくクリアパーツも付属しているので光らせてみます。ここはクリアレジンで自作するのではなく、付属のクリアパーツを使います。

極細・極小の白色LEDを購入して第三艦橋に仕込みました。配線はエナメル線のように小さい線なので細くなっているパーツの中を通して本体まで引き回すことができた。第3艦橋は薄っぺらいのでLEDを仕込むと窓だけではなく第三艦橋全体が光ってしまわないよう、ホイルをまいたり遮光処理を施すところなどが難しかった。

探照灯

煙突下部に配置された、片側4つの探照灯まで電飾した作例はあまりない。がここまできたら光るところは全部光らせるようにしたい。これも要領は舷側展望室の作り方と一緒にした。穴を開けたい部分にピンバイスで小さな穴を開け、それを徐々に広げていった。クリアレジンを流し込み、垂れる前に紫外線LED照射して硬化した。煙突内部は割と空間があったので砲弾型の白色LEDを仕込むことができた。

尾翼等・船体側面のやつ

ここらのは、光ファイバーで対応。尾翼等は引き回しが大変だった。インターネットで先人の製作工程を参照させてもらい。尾翼にスジ彫りで光ファイバーを埋め込める幅・深さの溝を掘り光ファイバーを仕込んでパテで埋めた。破壊・埋めてしまったモールドは当然後でスジ彫りで復元する必要がある。

側面はピンバイスで開けた穴に光ファイバーを差し込んで裏側から瞬間接着剤で固定しただけ。光ファイバーを折り曲げるだけにはいかないので、それなりに引き回しの場所を取られて苦労したポイント。

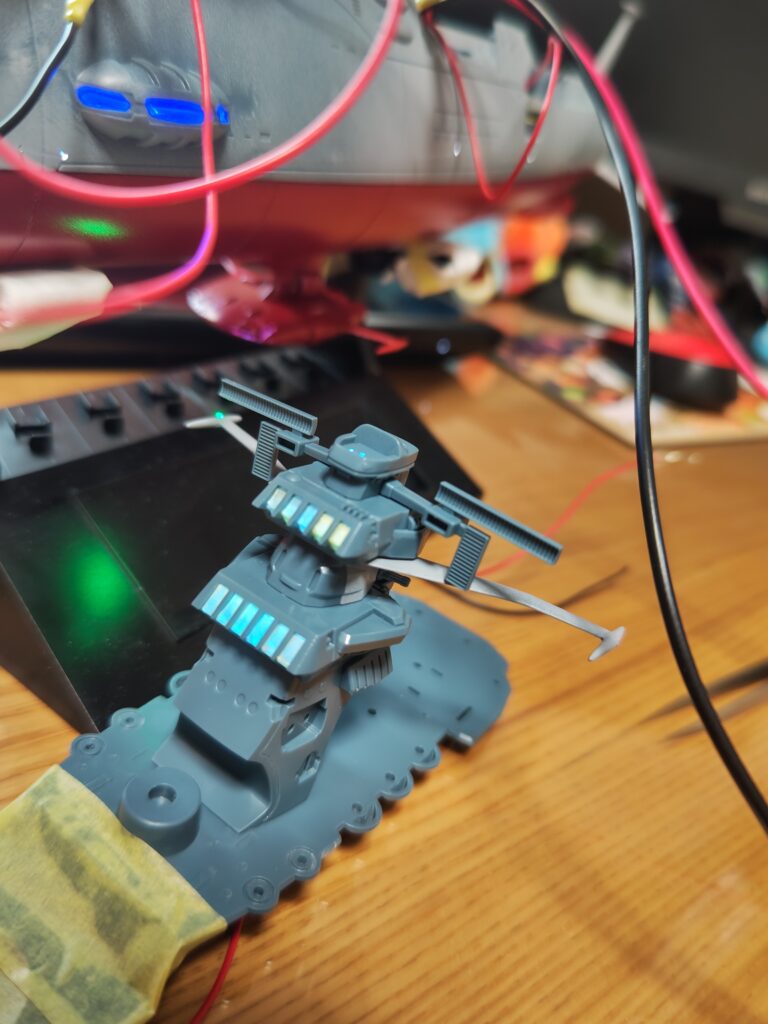

衝突防止灯 (緑と赤の灯)

これはぜひやりたかった。何かカッコイイ。尾翼灯と同様に細いパーツの先端についているが、光ファイバーではなく極小のチップLEDを直接仕込むことにした。先端にLEDが収まる溝を作って配置。エナメル線のように細い配線は彫ったスジに這わせてパテで埋める。ほかに光が漏れないよう、遮蔽処理も必要。

ただ、LEDを直接仕込んだので、光が強くめちゃめちゃ目立つ。特に緑が豪快に光を放っており、この光量を抑えることは次回の課題ということで、今回はこのままとした。

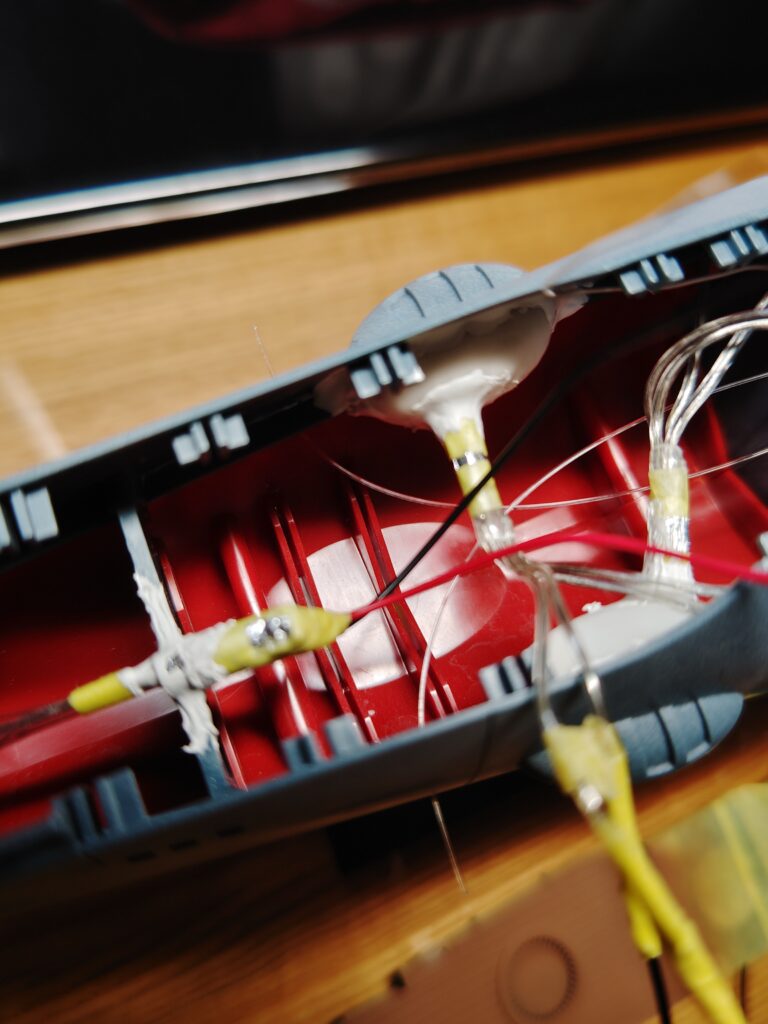

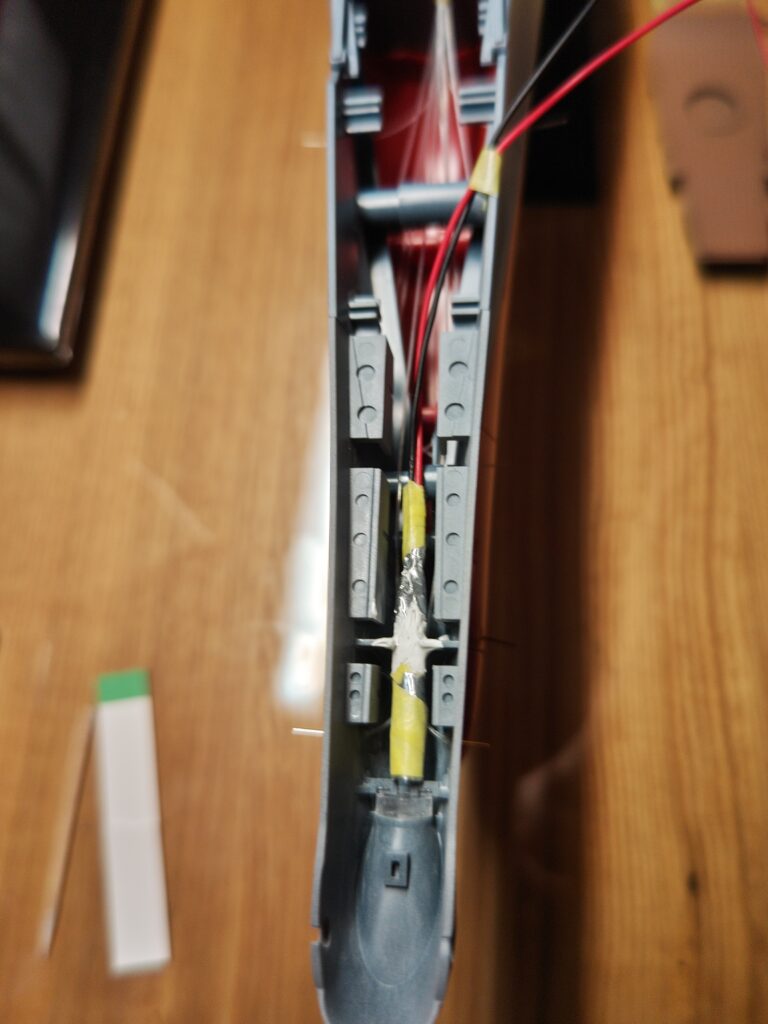

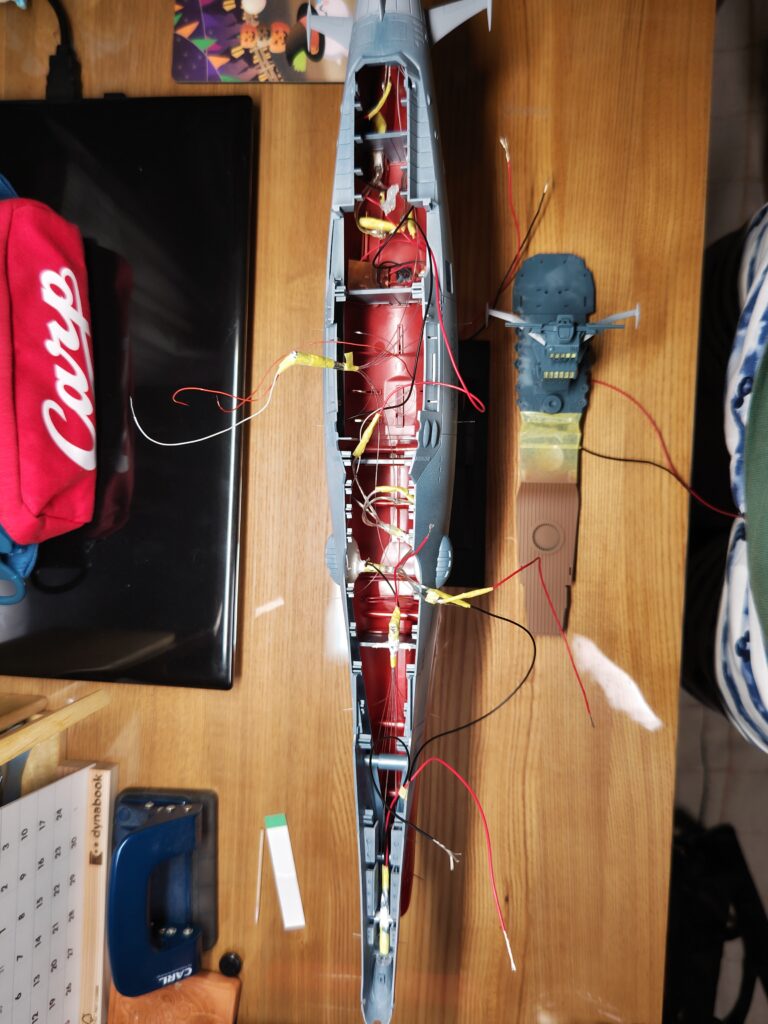

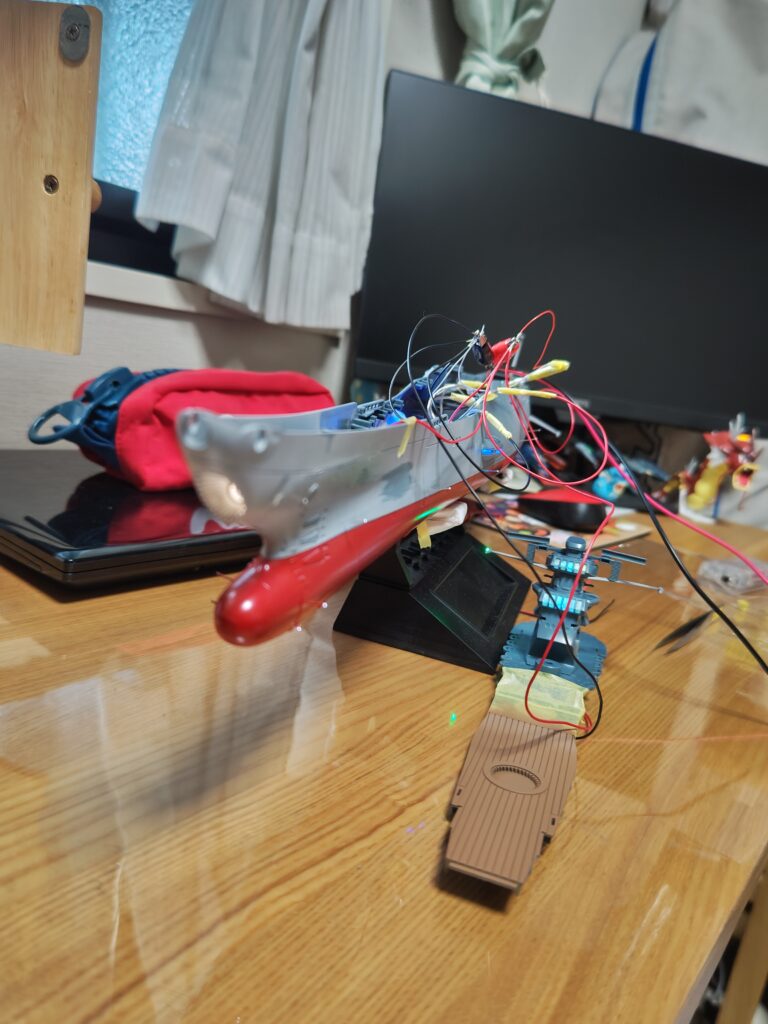

配線の様子

分かりづらいですが、こんな感じ。

コメント